鎌取教室の大学入試の分析と対策はこのように行っています

4月は受験結果と今年度の受験についてのレジュメをまとめ生徒に配布しています。

昨年度の推薦受験での進学者は8/11名でした。

実際に教室でどのような分析を行い対策を立てているかをSBC東京医療大学の例を挙げながら説明します(長文になりますが合格のために実際に行ったことをオープンの場で書く機会は今ほとんどありませんのでよろしければご一読ください)。

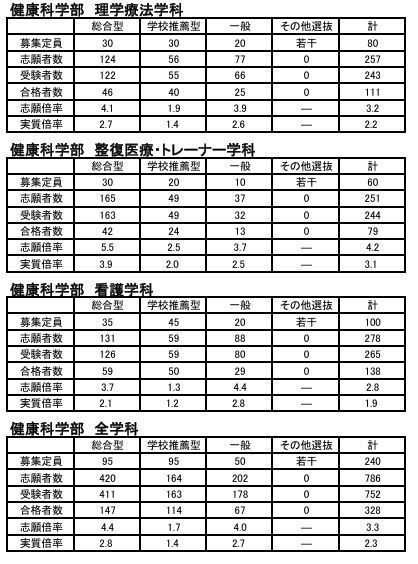

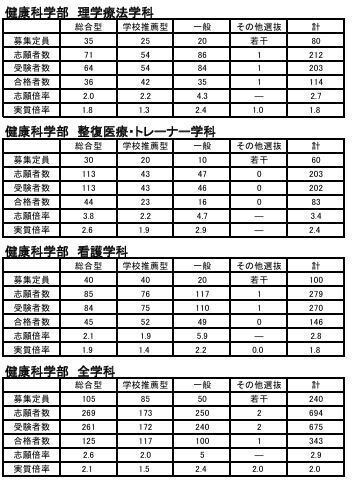

本日確認したSBC東京医療大学の2025年度の募集定員等のデータは以下の通りです:

2024年度は以下の通りです:

総合型選抜の倍率が一気に上昇したことが分かります。

これは昨年春の段階で発表されていた「授業料値下げ」が関係しています。

理学療法学科に関しては受験者が64名から122名に倍増、合格者は36名・46名で1.8倍から2.7倍と倍率がアップしました。

教室の生徒も年内入試での合格を目指していましたが2年次からの経緯をまとめていきます。

・秋のオープンキャンパス(2年次)

生徒と保護者の方が参加しました。高校での自主研究テーマを「体のどの部位でのリハビリが多いか」にしていたのでその話についても教員・生徒の方に話を伺っていました。

僕は別行動で伺ったのですがいくつか気になっていた点について入試担当の先生に詳しくお話を伺いレポートにまとめて教室の生徒保護者にフィードバックしました。

・春のオープンキャンパス

2024年度の入試結果の報告と総合型は適性検査・小論文から選べる、今年は授業料が下がるので受験者は増えると予想している、昨年度の面接ではこういうことを聞いたなどの話がありました。

この時点で面接の質問内容はかなり具体的に出てきました。その後の個別相談で適性検査と小論文についてお話を伺いましたが適性検査での受検者の割合が多いことが分かりました。

※春の時点でどのような形での出題かということについてはまだ詳細は分かりませんでした

※この時点で教室の生徒には「1学期末までの評定をとにかく上げましょう」と話しかなり頑張ってもらいました

※評定は各高校で当然差は出ますので大学側は極端に低くなければ当日の試験結果で判定するということはだいたいわかります

・夏の過去問対策会

SBC東京医療大学は一般選抜以外の過去問は公表していません(過去問は大学に行けばもらえます)。したがってどの程度のレベルの問題が出題されるのかということを自分で確かめるために参加しました。

基本的にSPI検査の内容で対策しておけば良いということで認識はしていましたので、具体的にどういった問題が何問出題されるのかということを確認できて指導上の参考になりました。

同時に小論文のテーマも説明会で教えていただけたので指導する上でのイメージはかなり固めることができました。

教室の生徒も参加していたので後日教室で「適性・小論文どちらで受験するか」を相談して小論文での受験に決定しました。

・秋の公募対策会

公募も問題は公表されていません。実際にどのレベルかというのは自分でも確認しておく必要がありますので浦安に行き問題を解きました。

総合型も公募も「このくらい正解すれば合格します」と質問した生徒さんには答えていましたが、しっかり対策しないと何が出題されるかわからないのと倍率に関しては総合型は2024年の受験者数からどのくらい増えるか考え個人的には3倍くらいかと予想して対策を進めることにしました。

・夏(夏期講習から)の指導経過

小論文に関しては過去受験生もいたので字数・縦書き横書きのどちらかは分かっていました。実際にはその年に変更になることも想定して縦書きと横書き両方での練習を行ってもらいました。

ちなみにどの高校でも2年の冬に小論文模試を受けますが、正直にいうと「小論文は自信があります」という生徒でも書き方自体をしっかり学んでいないので鍛えがい?はかなりあります。

まずは句読点の打ち方や文語で書くことなど基礎から入りますが僕も生徒もかなり根気のいる作業になります。

小論文に関しては課題文型と図表読み取り型に分かれる傾向にありますが某大学の過去問集は非常に役に立っていますので、医療系の各分野についてテーマ別に20くらいは書いてもらいました。

構成・誤字脱字・適切な表現かなど徹底的にチェックするので5回くらいは書き直してもらいます。

これは特に根性論でも精神論でもなく「小論文がうまくなるコツは文章を考える能力を高めること」だからです。

あとは1文の長さですが「30~50字で」とアドバイスしました。それ以上だと読んでいる方は長く感じますし書いている方は論理的にまとめるのが難しくなるからです。

最初は「こういう風に直すといいよ」と赤ペンの方が多くなるくらい添削しますが、書けるようになると生徒から「この表現は上の文章とのつながりで考えたのですが」「この言い換えはどうでしょうか」と自分からアイデアを出してくるようになります。そこまで行けばほぼ大丈夫ですね。

医療系に限らず昨年からの出題傾向としてSDGs関連とAI化に伴う人間の果たす役割が他大学の小論文課題で多くなっているということも事前にリサーチできていたので最後の方のテーマとして取り上げました。

面接に関しては30項目くらいは大学側からヒントが出ていたのでそれは全て答えられるようにしてもらい、アドミッションポリシー(これはどの大学でも答えらえないとマイナスになります)、受講したい講義などかなり突っ込んだ練習を行いました。

他大学の受験者は「オープンキャンパスで何先生から話を聞いたの?」などかなり難しい質問が出たそうですが、基本的には志願理由書で書かれていることや調査書の内容に関しては突っ込まれると考えるべきです。

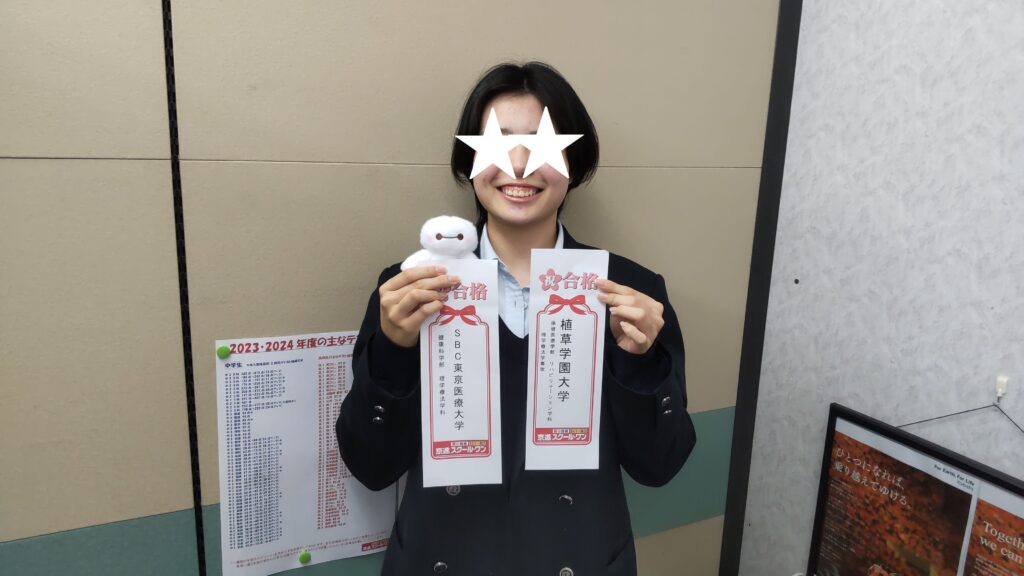

結果として無事合格できましたが受験直後の報告内容は:

本番では予想テーマの一つが出たので書きやすかった

最後5分で見直したときに1文字増やす修正が見つかったそうですが事前に対応方法を教えて練習していたおかげで無事直せた

面接に関しては調査書について突っ込まれたがそれ以外は想定した内容で質問された

小論文はやはり少数派だったようで「なぜ小論文にしたの?」と聞かれた

志願理由書、成績表、高校での研究テーマなど持っているものも最大限使うことも大事です。

合格発表は「怖いので見てください」と言われましたがIDやパスワードがないと見ることができないのと「やれることはすべてやったんだから自分の目で確かめてごらん」ということで生徒自身に確かめてもらいました。

放課後にスクリーンショットが送られてきて「受かりました!」で無事に合格、おめでとうございました。

以上はうまくいった例です。

小論文がなかなかはかどらず(というかすぐに書き直さないとそのままになってしまいます)最後まで心配だった人もいますが適性検査対策を徹底的に行い(適性+小論文+面接)精度を高めた人もいます。

他大学で総合型を2回受験した生徒もいますが「何とかなるさ」と考えていると1回目は間違いなく失敗します。前日まで面接特訓を行いましたがアドミッションポリシーなどは完璧に覚えておき自分の考えと合わせて答えられないと面接官に伝わりません。

2回目で合格できましたが冷や汗をかきました。

総合型での受験者・合格者が増えていますが当然不合格者も多くなっていますので「何とかなる」ではなく「完璧に仕上げて」試験に臨むことが求められます。

京進スクール・ワン鎌取教室での受験指導の一例を書きましたが各種推薦合格者はほとんどの人が0に近い状態から文章作成能力を高めています。

「〇〇大学を受験したいがどうしたら合格に近づくか」を知りたい方はご連絡いただければアドバイスさせていただきます。

※イベントやキャンペーンは教室ごとに異なります